目次

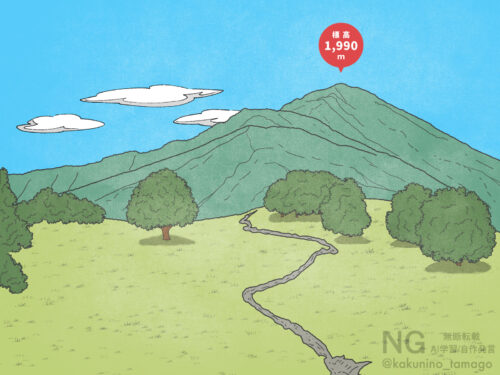

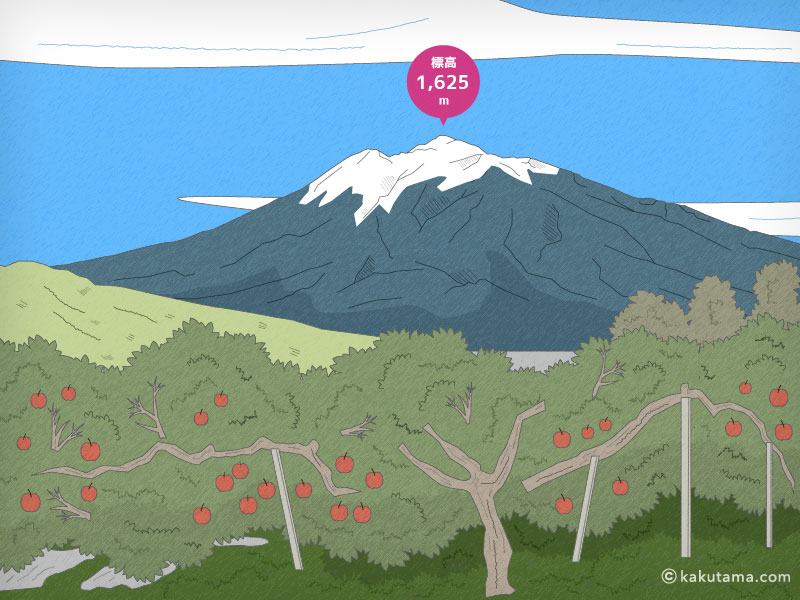

岩木山(いわきさん・いわきやま)

岩木山は、青森県の津軽平野の南西方にある独立峰。

青森県で、一番高い山で形の整った美しい山です。

岩木山は、3つの峰が重なってできていて、見る場所によって形が変わる。

| 頂点名 | 標高(m) | 場所 |

| 岩木山 | 1,625m | 中央火口丘(真ん中) |

| 鳥海山 | 1,502m | 南側の峰(岩木山の南) |

| 巌鬼山 | 1,485m | 北側の峰(岩木山の北) |

東側(弘前から)見ると3つの峰がはっきり見える。(今回描いたイラストの形ですね)

北側(津軽平野の辺り)から見ると、1つの円錐形の山に見えます。

また、鳥海火山帯に属する火山である。過去の火山活動は以下の通り。

| 年代 | 活動内容 |

| 元亀2年 (1571) | 「夜光り物が岩木山より出た」記録 |

| 天正17年 (1589) | 岩木山三所大権現の建物が焼失 |

| 慶長2年 (1597) | 噴火・降灰・火災・地震 |

| 慶長5年 (1600) | 噴火・降灰 |

| 安政3年 (1856) | 噴火・降灰 |

| 文久3年 (1863) | 噴火・降灰 |